届書等情報内容証明書とは

届書等情報内容証明書とは、出生届・婚姻届・死亡届・離婚届など、戸籍届出書(以下「届書」)に記載された情報を、公的に証明する文書です。従来の「届書記載事項証明書」が、令和6年3月1日以降、「届書等情報内容証明書」に名称変更され、届書を画像情報として処理し証明書を発行する制度へと改められています。

この証明書は、原則非公開の届書に記載された内容を、特定の事情がある「利害関係人」に限り交付できるものです。たとえば、遺族年金の申請や簡易生命保険請求など、法令で定められた「特別な事由」が必要です。

届書等情報内容証明書制度の背景と法的根拠

戸籍法改正(令和元年法律第17号)の施行に伴い、令和6年3月1日から戸籍届書を「画像情報」で保存・処理することとなりました。これにより、紙媒体ではなく電子化されたデータに基づいて発行されるのが「届書等情報内容証明書」です。令和6年2月末までの届出は従来の「記載事項証明書」が交付される場合があります。交付対象となる届書は、出生・婚姻・死亡・離婚・養子縁組など戸籍届出に関するもの全般です。利害関係人であり、かつ「特別な事由」が必要とされます。

届書等情報内容証明書の交付対象者(請求できる人)

届書等情報内容証明書を申請できるのは、以下のような利害関係人です。

①届出の当事者本人、届出人

②遺族年金や保険金受取人など、申請に直接関係のある親族

③本人からの委任を受けた任意代理人、法定代理人

ただし、単なる財産上の利害関係者(一般的な相続人など)は対象外となるケースが多く、法令で定められた特別な事情が必要条件となります

届書等情報内容証明書の請求に必要な「特別な事由」とは

届書等情報内容証明書の請求に必要な「特別な事由」として認められる例は以下のとおりです。

①遺族年金請求や簡易生命保険金の受給手続き(郵政民営化前の契約で、保険金額合計100万円以上の場合)

②婚姻、離婚、養子縁組などの無効確認訴訟に用いる場合

③外国籍の方が行った身分行為を外国の当局へ届け出る場合

④海外の裁判所や市役所、領事館、大使館等から要求がある場合

等です。

請求の際には、証明書を利用する目的・提出先といった情報を具体的に記入し、用途の正当性を明示する必要があります。

手数料は1通350円(市区町村窓口・郵送請求とも同額)です。

令和6年3月1日以降の届書は、原則「届書等情報内容証明書」として交付されます。

令和6年2月29日以前に受理された届書や、戸籍に記載されない外国人の届書などには「届書記載事項証明書」が交付される場合があります。

また保存期間も異なり、電子化届書は10年保存され、紙で保存されるものは5年保存と定められている自治体もあります。

。

届書等情報内容証明書の申請先と手続き方法

● 請求先(窓口)は以下のいずれかです。

届出を受理した市区町村役場

令和6年2月末以前の届書は、法務局戸籍課または支局に請求する場合があります。

● 申請方法は次の通りです。

①窓口で直接請求

交付請求書、本人確認書類、特別な事由を示す資料、利害関係を証明する戸籍情報などを用意。

任意代理人の場合は委任状も必要。

②郵送請求も可能。返信用封筒(切手貼付)や必要書類の写しを同封し、送付します

。

● 必要書類一覧

交付請求書 :市区町村所定用紙に、届出種別・届出日・目的・提出先などを記入

本人確認書類 :マイナンバーカード、免許証、パスポートなど写真付き書類。写真なしは複数点で代替可

利害関係を示す戸籍資料 請求者と届出対象者の関係を示す戸籍謄本など

特別な事由を示す資料 年金証書、保険証券、指示書など関連書類

委任状 :任意代理人が請求する場合に必要

郵送時の返信用封筒 郵便切手貼付・宛名記入がある封筒

詳細は、自治体ごとの窓口案内ページで確認をおすすめします。

届書等情報内容証明書の請求の注意点と申請のコツ

①請求の前に、届出日や届出先を確認

→特に令和6年3月1日を境に制度が変わっているため、自分の届出日がどちらの体制に該当するか正確に把握してください。

②請求理由(用途・提出先)は具体的に記入

→特別な事由が認められないと申請が拒否されるケースが多いため、精緻に記載する必要があります。

③本人確認資料には有効期限や現住所確認に注意

→特に写真付き証明書が望ましい。健康保険証など写真なし書類は2点以上必要になります。

④保存期間を確認

→5年・10年保存の区別があるため、書類保存状況によっては発行まで時間がかかることがあります。自治体に事前確認をお願いいたします。

⑤郵送請求時には返信用封筒と切手を忘れずに同封

→指定書式や記入項目に不足があると返送されることがありますので、正確に記入してください。

よくある質問(FAQ)

Q1:届書等情報内容証明書は誰でも請求できるの?

→ いいえ。請求者は法令で定められた利害関係人に限定され、特別な事由が必要です。

Q2:手数料はいくら?

→ 1通350円です。窓口・郵送とも費用は同じです。

Q3:届出日が令和6年3月1日の前後で何が違うの?

→ 3月1日以降は新制度に基づき「情報内容証明書」を、それ以前は記載事項証明書が対象となることがあります。

Q4:請求から交付までどれくらいかかりますか?

→ 窓口なら即日交付される自治体もありますが、庁外保管されている場合は1週間程度を要することもあります。

届書等情報内容証明書の翻訳公証・アポスティーユ取得が必要な場合とは

届書等情報内容証明書は、外国の役所や機関に提出するために翻訳・公証が必要となるケースがあります。たとえば、国際結婚や外国籍取得、ビザ申請、外国での相続手続きなどが代表例です。

こうした場合、日本で発行された文書が正規なものであることを証明する手続きが必要になります。それが届書等情報内容証明書の「翻訳公証」および「アポスティーユ」です。

届書等情報内容証明書の翻訳公証・アポスティーユの手続きの流れ

【ステップ1】公式翻訳の準備

→届書等情報内容証明書は日本語で発行されるため、翻訳(英語や該当国の言語)が必要です。

翻訳者本人の署名入りの翻訳文書が必要です。

自分で翻訳することも可能ですが、後述の「公証」手続きのためには、翻訳者の責任を明確にする必要があります。

【ステップ2】翻訳文の公証(認証)~外務省アポスティーユ

→翻訳文が外国で通用するには、「これは日本の正式な翻訳文である」と公証人が認める必要があります。

翻訳文と翻訳者の署名を公証役場で認証してもらいます。

公証役場では「私署証書署名認証(もしくは宣誓認証)」という形式をとります。

必要書類:翻訳文、原本(届書等情報内容証明書)、宣言書(※署名者が作成)、本人確認書類、印鑑等

費用:1通につき約11,500円

※東京や大阪等、ワンストップサービスに対応している公証役場の場合、公証人認証、法務局認証、外務省アポスティーユ認証までワンストップで行えます。

アポスティーユとは

アポスティーユ(Apostille)とは、外国に提出する日本の公文書が「真正なものである」と証明する国際的な手続きです。ハーグ条約加盟国に限り有効で、公印確認+領事認証の代替手続きとして機能します。

アポスティーユと公印確認との違い

アポスティーユはハーグ条約加盟国向け。手続きが簡略で、外務省だけで完結します。

公印確認は非加盟国向け。外務省の証明に加えて、その国の大使館や領事館での認証が必要です。

したがって、提出先の国がハーグ条約加盟国であるかどうかを事前に確認することが大切です。

届書等情報内容証明書の注意点とアドバイス

届書等情報内容証明書のアポスティーユや翻訳公証は非常に形式的で厳格な手続きのため、書式不備や署名漏れがあると再提出、再認証となります。

そのため、翻訳公証やアポスティーユを専門とする行政書士に依頼することが重要です。

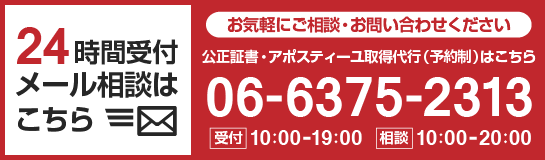

当事務所では、15年以上にわたり翻訳公証やアポスティーユを専門とする行政書士が多数の翻訳公証やアポスティーユを行ってきておりますので、上記のような問題でお困りの方は、下記より必要事項を記載のうえ、原文ファイルを添付のうえ、送信していただきますようお願いいたします。